これまでは半導体を中心に勉強を進めてきましたが、今後はバイオ・メディカル分野も少しずつ勉強していきたいと思っています。

まずは、非侵襲型グルコースセンサについて勉強してみることにしました。

グルコースセンサは主に糖尿病患者の方が自身の血糖値を管理するための装置として使用されています。

記事のタイトルは「非侵襲型グルコースセンサ」となっていますが、今回はセンサのしくみの話に入る前に、そもそも糖尿病とはどんな病気なのか、インスリンのはたらきはどういうものか、といった背景となる部分について調べたことを書きました。

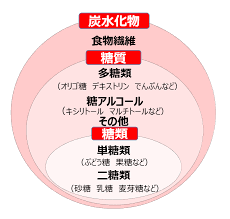

「糖」とはどんなものか

「糖」と一口に言っても色々な種類がありますが、「糖」と言ったとき、多くは「糖質」のことを指しています。

「糖質」とは、一般に Cm(H₂O)ₙ(m≧3)の分子式で表される物質のことを指します。

糖質の中で、それ以上加水分解できない最小単位を「単糖類」と呼びます。

代表的な単糖類としては、グルコース(ブドウ糖)、フラクトース(果糖)、キシロース、ガラクトースなどがあります。

単糖類が2つ脱水縮合(水分子がとれて結合)してできた化合物を「二糖類」といい、私たちの生活になじみのある砂糖(スクロース)は二糖類の代表例です。

単糖類と二糖類を合わせて「糖類」と呼びます。

また、単糖が3~10個縮合してできたものを「オリゴ糖」といい、

単糖が10個以上縮合したものを「多糖類」と呼びます。

デンプンやデキストリンなどが多糖類の代表例です。

糖類、オリゴ糖、多糖類を総称して「糖質」と呼びます。

「炭水化物」とは、この糖質に人間の体で消化できない「食物繊維」を合わせた呼び方です。

グルコースの重要性

このように糖には様々な種類があり、人間が食物として摂取する糖の形は様々ですが、ほとんどが分解されて単糖類のグルコースとして小腸で吸収されます。

吸収されたグルコースは血流によって全身に運ばれ、各組織で代謝されます。

このため、数ある糖の種類の中でも、「血糖値」が対象にしている糖は、血液中のグルコースのことになります。

体内の細胞はグルコースを最も重要な活動のエネルギー源にしています。

特に、各種臓器では脂肪やタンパク質もエネルギー源になりますが、脳ではグルコースしかエネルギー源になりません。

血液中のグルコースは少なければ脳をはじめ体に全体にエネルギーが行きわたらなくなりますし、逆に多すぎてもこの後に挙げるような不調が引き起こされてしまいます。

血糖値は常に一定の範囲内の値になるように調節されています。

インスリンの役割

血液中のグルコース濃度は、おおむね一定になるように保たれており、血糖値の正常値は、食前で約70~100mg/dL、食後で140mg/dL未満とされています。

食後に血糖値が上昇すると、体は血糖値を下げるために、グルコースを細胞内に取り込むよう指示を出します。この役割を担っているのが、インスリンというホルモンです。

ホルモンとは、体のさまざまな機能を調節するための情報伝達物質の一種です。

血糖値の調整は、血糖値を上げるホルモンと下げるホルモンとが、その時々の状態に応じてバランスをとりながら働くことで保たれています。

血糖値を上昇させるホルモンには、グルカゴン、アドレナリン、コルチゾールなど複数ありますが、血糖値を下げるホルモンはインスリンただ一つです。

これは、人類の歴史の中で飢餓状態になることが多く、血糖値を下げる仕組みよりも上げる仕組みの方が発達したためだと言われています。

インスリンがグルコースの取り込みを促す仕組み

インスリンは血糖値を下げるホルモンと書きましたが、どのようにして血糖値を下げるのかという流れを見ていきます。

インスリンは膵臓で作られるホルモンです。

膵臓は、消化液などを消化管内(体外)に分泌する外分泌腺と、ホルモンを血液中に分泌する内分泌腺の両方を備えています。膵臓では内分泌腺が外分泌部の中に島のように点在していることから、発見者のランゲルハンス氏の名前をとって内分泌腺を「ランゲルハンス島」と呼んでいます。このランゲルハンス島には、主な細胞として、α細胞、β細胞、δ細胞があり、この中のβ細胞でインスリンが作られています。

血糖値が上昇してくると、インスリンは血液中のグルコースを細胞内に取り込むよう、細胞に働きかけます。

しかし、細胞の中に色々な物質が勝手に入ってきては困るため、グルコースが細胞に取り込まれるまでにはいくつかの段階を踏む必要があります。

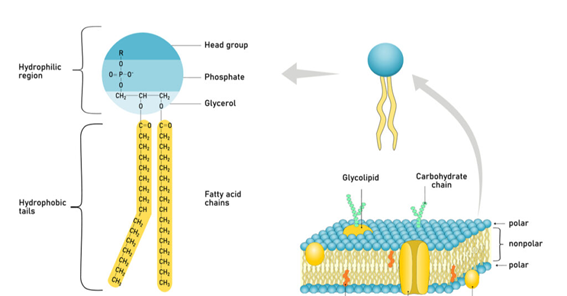

細胞の周りには、バリア機能をもつ細胞膜と呼ばれる膜があり、膜タンパク質とリン脂質二重層で構成されています。

細胞膜を構成するリン脂質は、親水基と疎水基をもつ両親媒性物質です。

文字通り、親水基は水となじみやすい(水に溶けやすい)部分、疎水基は水となじみにくい(水に溶けにくい、かわりに脂質に溶けやすい)部分のことです。

洗濯洗剤などに使われる界面活性剤も両親媒性ですが、このリン脂質をモデルにしています。

この細胞膜は、2つのリン脂質が疎水基同士を向かい合わせて並んでおり、内側は疎水性領域、外側が親水性領域となっています。

そのため、細胞の外側にある親水性の物質は細胞膜を超えて細胞の内側に入っていくことができません。インスリンの場合もインスリン自体が細胞膜を通過して細胞内に入っていくことはできません。

「グルコースを取り込んでください」といったような情報(シグナル)を細胞間でやり取りするためには細胞膜を超えてシグナルが行き来する必要がありますが、親水性のシグナル伝達物質は上記の理由で細胞の内側に入ることができないため、他の何らかの方法でシグナル伝達をしなければなりません。

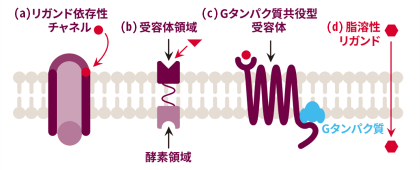

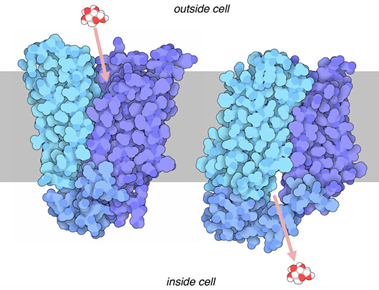

そこでシグナル伝達を可能にするのが、膜タンパク質の一部を受容体とする「膜貫通シグナル伝達」という仕組みです。

膜貫通シグナル伝達には主に次のタイプがあります。

(a)リガンド依存性イオンチャネル型受容体

(b)酵素活性を内包する膜貫通型受容体

(c)Gタンパク質共役型受容体

なお、(d)のように細胞膜を透過して直接細胞内に入ることのできる脂溶性リガンドによる伝達方式もあります。

ここで出てきた「リガンド」と「受容体(レセプター)」は、ちょうど鍵と鍵穴のような関係にあり、特定のリガンドが特定のレセプターと結合して機能するようになっています。

インスリンのはたらきかけに応答する細胞の細胞膜にはインスリン受容体(レセプター)というものがあり、これにインスリンが特異的に結合します。

受容体に結合するものを総称してリガンドというため、インスリンのようなホルモンの他にも神経伝達物質、医薬品、毒素などが受容体に結合するリガントとなることがあります。

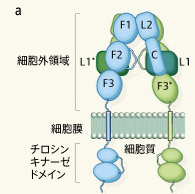

インスリン受容体は先ほど挙げた膜貫通シグナル伝達のうち、(b)のタイプになります。

ここで、インスリン受容体がどのような構造をしているのかを確認します。

インスリン受容体は2本の異なるポリペプチド鎖(αユニットとβユニット)から構成されます。

αユニットは完全に細胞外に位置し、βユニットは細胞膜を貫通して細胞内部(細胞質)にも伸びています。このβユニットの細胞内領域をチロシンキナーゼドメインといい、この部分は酵素として機能します。

このようなαβ複合体がαユニットの部分で結合し、αβ複合体のペアの形(二量体)を形成しています。このような構造全体をインスリン受容体と呼んでいます。

タンパク質の多くは100~200個程度のアミノ酸が折りたたまれた構造がいくつか連なったような構造をしています。このようなアミノ酸のかたまりの部分を「ドメイン」と呼び、個々のドメインは他の部分とは別にそれぞれの機能を持っています。

先ほど、チロシンキナーゼドメインが酵素として働くと書きましたが、チロシンキナーゼドメインの機能というのが酵素としての働きです。

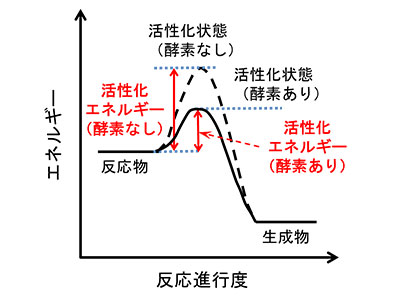

何かしらの化学反応が起きるときには、峠を越えるように、途中でエネルギーの高い中間状態を経る必要があります。この中間状態になるのに必要なエネルギーを活性化エネルギーといいます。

酵素の働きは、活性化エネルギーを低くするもので、峠の高さを低くして越えやすくしてくれるような働きです。

チロシンキナーゼという酵素の場合は、「チロシンをリン酸化する」という化学反応を起こしやすくします。

αユニットにはちょうどインスリンがぴったりはまるような部分があり、αユニットにインスリンが結合するとβサブユニットの立体構造が変化するようになっています。

この構造変化により、インスリンが結合したことが細胞内に伝達され、チロシンキナーゼが活性化(スイッチが入ってONになるような状態)されます。

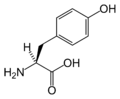

チロシンは、タンパク質を構成するアミノ酸の一種で、このような構造式です。

このチロシンのOH基にリン酸基(-PO₃²⁻)を結合させるのが「チロシンをリン酸化する」ということです。

では、リン酸はどこから持ってくるのでしょうか。

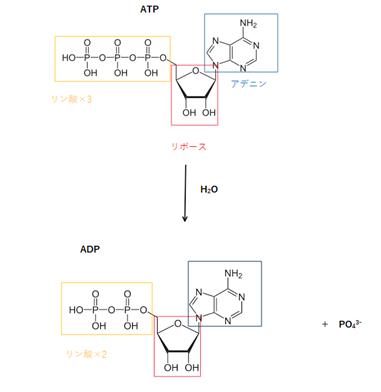

これはATP(アデノシン三リン酸)という、生体内のエネルギー通貨のような存在から得られます。

ATPは細胞内のミトコンドリアで合成される化合物であり、アデニン(DNAを構成する塩基の一種)と糖の一種であるリボースが結合したアデノシンに、3つのリン酸が結合した構造になっています。

ATPの3つのリン酸は「高エネルギーリン酸結合」と呼ばれる不安定な高エネルギーの結合状態にあり、この結合が切れるときにエネルギー準位の低い安定した状態になるため、余ったエネルギーが放出されます。

ATPは加水分解により、リン酸とADP(アデノシン二リン酸)に分かれますが、このときに放出されるエネルギーがさまざまな生体反応に利用されます。 この反応は可逆的な反応であり、エネルギーを必要としないときには反対の反応がおきてエネルギーが蓄えられます。

このATPが加水分解するときにできるリン酸をもらうことでチロシンがリン酸化します。

チロシンの結合した部分(チロシン残基)は、インスリン受容体のチロシンキナーゼドメイン自体にも存在しており、二量体の互いのβユニットにあるチロシンをリン酸化します(自己リン酸化)。

このリン酸化チロシンに、今度は細胞質中にあるインスリン受容体基質が結合し、リン酸化します。ここからまた細胞質内の別の物質で反応が起こり、最終的にはグルコース輸送体(GLUT)と呼ばれる部位がグルコースを細胞内に通過・取り込みできるようになります。

インスリンが機能しないとどうなるか

これまで見てきたように、インスリンは血糖値を下げる唯一のホルモンとして機能します。

したがって、インスリンがうまく機能しなくなると、血液中にグルコースが増えてもグルコースは細胞内に取り込まれず、血液中にグルコースがあふれている状態、つまり血糖値が高い状態になってしまいます。

糖とタンパク質が結合するとAGEs(Advanced Glycation End Products:終末糖化産物)という物質が作られます。この反応はメイラード反応として知られ、料理であれば、こんがり焼けたパンやお菓子の良い香りを生み出し、食欲を高めてくれます。

しかし、生体内でのAGEsは健康面で不利に働きます。体の中では、血糖値が高くなると血液中のタンパク質がグルコースと結びつく糖化現象が起こりやすくなり、長期間の糖化現象でAGEsが生成されます。

AGEsが体内に蓄積されると、動脈硬化や老廃物の蓄積といった様々な悪影響が生じます。

糖尿病とは、このようにインスリンが十分に機能せず、血糖値が高くなって体に様々な不調が現れる病気です。

糖尿病の種類

糖尿病には主に1型と2型があります。

1型糖尿病は、インスリンを作る膵臓のβ細胞が何らかの原因で破壊されてしまい、結果としてインスリンがほとんど分泌されなくなることで発症します。

若年層に多く見られ、症状が急激に表れるのが特徴です。

2型糖尿病は、生活習慣や遺伝的要因により、インスリンの分泌が不足するか、インスリン抵抗性(インスリン自体は分泌されているが十分に機能しない)によって効きにくくなることで発症します。自覚症状が現れないうちに進行していることもあります。

世界的には糖尿病患者の約95%が2型に分類されます。

この他にも、妊娠中に胎盤から分泌されるホルモンの影響で一時的にインスリンが効きにくくなり高血糖状態になる「妊娠糖尿病」などもあります。

食事療法、運動療法、飲み薬で改善できる場合もありますが、血糖値の推移をこまめにチェックして血糖値が上がってきたらインスリンを注射するという方法で対応しないといけない場合もあります。

いずれにしても、糖尿病患者の方にとっては血糖値の測定が必須であり、そこでグルコースセンサが重要な役割を果たします。

次回は具体的なセンサの仕組みについて記事を書く予定です。

[参考]・国立健康危機管理研究機構糖尿病情報センターHP

・Kaoヘルスケアレポート「肌の老化に関わる糖化と生活習慣予防」

・Natureダイジェスト「インスリンとその受容体の結合」

・「アメリカ版大学生物学の教科書 第3巻 分子生物学」(講談社、D・サタヴァ他著)

コメントを残す