今回は、防曇性能を長期的に維持するコーティング技術(特許US10745581B2)を紹介します。曇りはなぜ発生するの?という素朴な疑問から、光の散乱や飽和水蒸気量の仕組み、防曇が求められる身近な用途についても解説します。

目次

曇りの正体

防曇コーティングに関する特許の内容に入る前に、

・そもそも曇りとは何なのか、なぜ曇るのか

といった点について解説していきます。

曇りとは

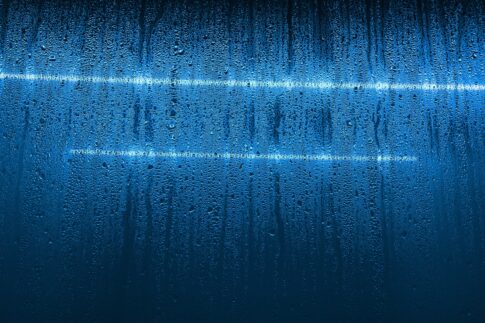

曇りとは、空気中の水蒸気が冷たい表面で凝結(結露)して微細な水滴となって付着し、入射光をさまざまな方向に乱反射させる現象です。

この光の乱反射によって背後の像がぼやけ、透明だった表面が白く見えるようになります。

では、なぜ結露が生じるのか、どのように光が乱反射するのか、といった仕組みを次で見ていきましょう。

曇りはなぜ発生するのか

曇りが発生する仕組みを理解するためには、

・飽和水蒸気量

・結露

・光の散乱

という3つのキーワードをおさえておく必要があります。

それぞれについて順を追って説明しながら、曇りがどのように発生するのかを見ています。

飽和水蒸気量

温度と圧力によって、空気中に含むことができる水蒸気の量は決まっており、この最大量を飽和水蒸気量といいます。

温度が上がると、水分子の運動エネルギーが大きくなり、液体表面から飛び出して気体(水蒸気)になります。その結果、空気中に含まれる水蒸気の量は増加していきます。

しかし、液体・気体間の状態変化は可逆的であり、一方向だけでなく逆方向の変化も同時に起こっています。ミクロな視点で考えれば、水から水蒸気になる分子が存在すると同時に、水蒸気から水に戻る分子も存在するのです。

・前者の変化(液体の水→水蒸気)をA、

・後者の変化(水蒸気→液体の水)をB、

としましょう。

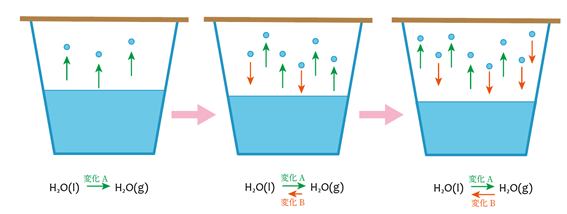

温度を上げ始めたばかりのときは液体の水分子しか存在しないのでAの変化しか起こりません(下図左)。

しかし、Aの変化によって気体の水分子が存在するようになるとBの変化も起こるようになります(下図中央)。

そして時間が経つにつれてBの変化速度が大きくなり、ある時点でAとBの変化速度が等しくなります。これを平衡状態といいます(下図右)。

平衡状態では、ミクロではAとBの両方の変化が継続していますが、マクロな視点で見ると全体的な変化は止まっているように見えます。

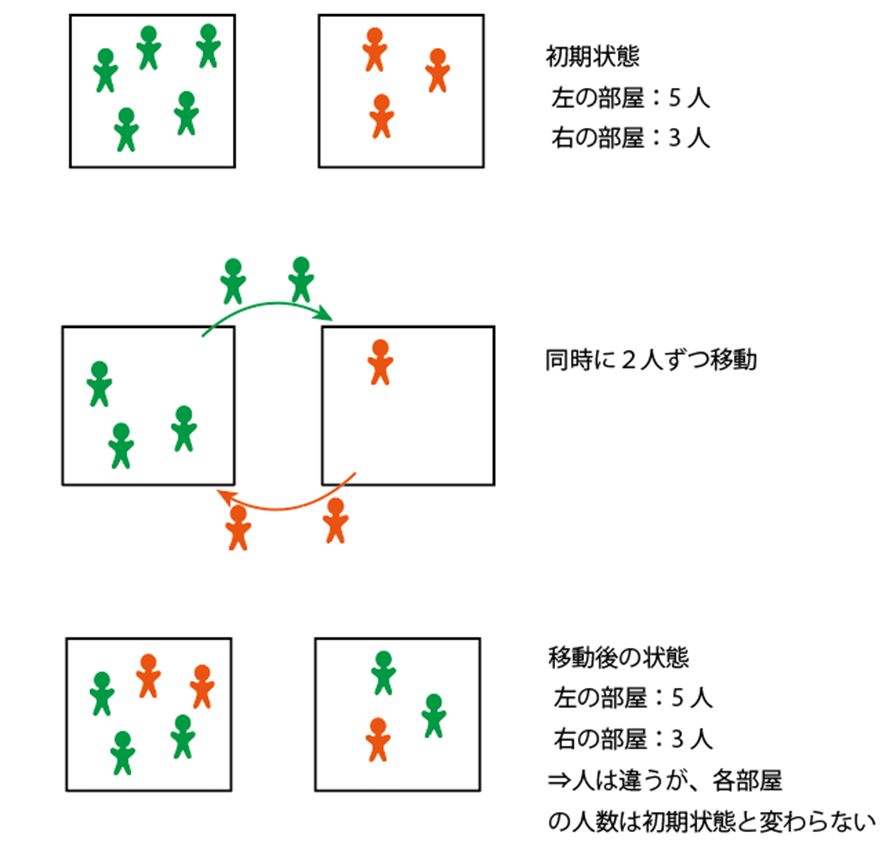

平衡状態についてもう少しわかりやすくするために、2つの部屋にいる人の数に例えて考えてみましょう。

最初に左の部屋に5人、右の部屋に3人の人がいたとします。左の部屋から右の部屋へ2人移動し、同時に右の部屋から左の部屋へも2人が移動していれば、個人の移動(ミクロな変化)はあるものの、左の部屋に5人、右の部屋に3人という各部屋の人数(マクロな状態)は変わりません。

このように、見かけ上の変化が止まった状態では、それ以上空気中の水蒸気量は増えません。このときの水蒸気量を飽和水蒸気量と呼びます。

結露の発生

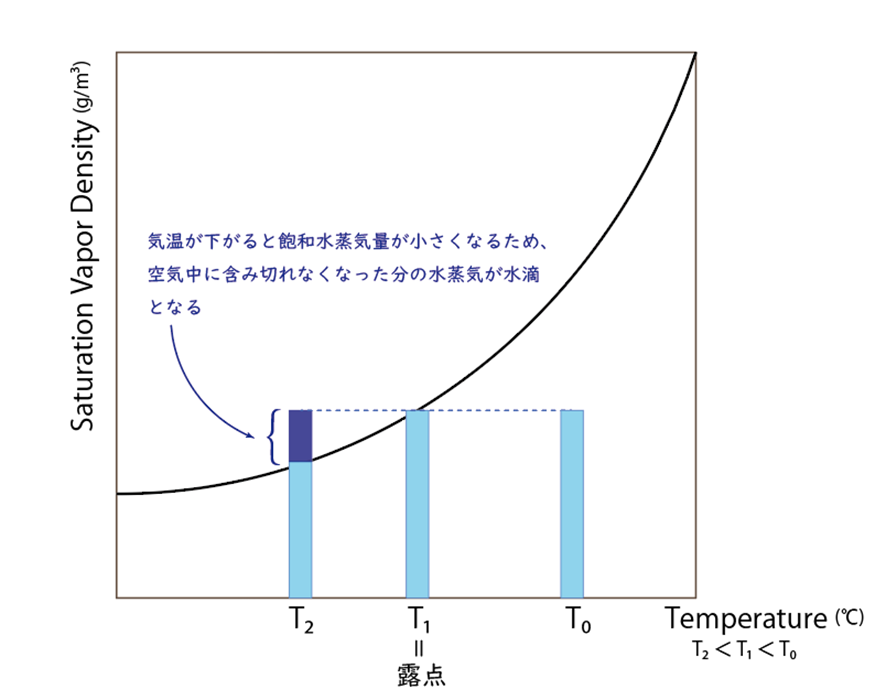

温度と圧力によって飽和水蒸気量が決まると書きましたが、圧力が一定であれば、温度が高いほど飽和水蒸気量は大きく、逆に温度が低いほど飽和水蒸気量は小さくなります。

なぜなら、温度が高いほど水分子の運動が活発になり、蒸発速度が速くなって平衡に達したときの空気中の水分子数が増えるからです。

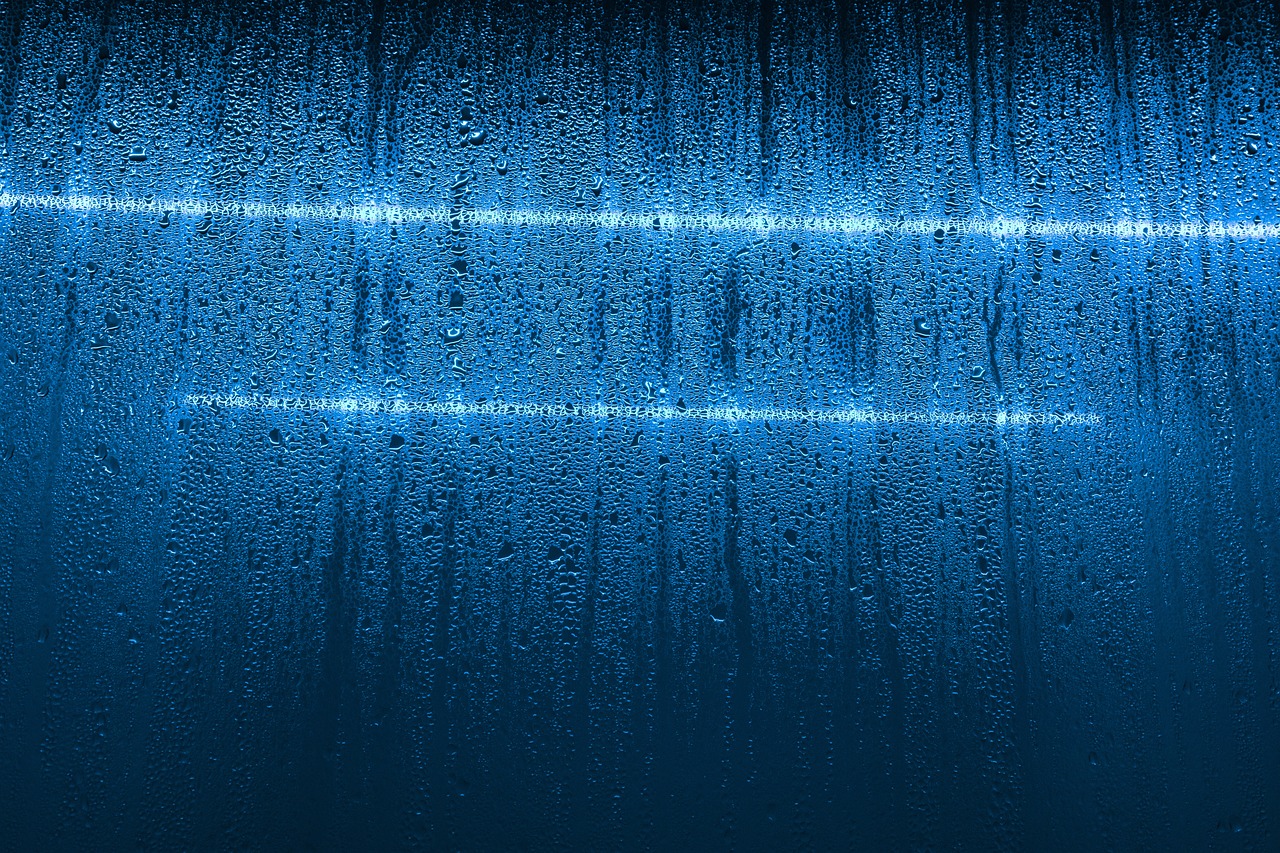

空気が高温の場所から低温の場所へ移動したり、物体の表面温度が低下したりすると、空気中に含むことのできる水蒸気量が減少します。

その結果、含み切れなくなった水蒸気が冷やされて液体に変化します。この変化が始まる温度を露点と呼びます。

このように、空気や物体の温度差によって水蒸気が液体に変わり、物体表面に水滴として付着する現象が結露です。

次に説明するように、結露によって生じた水滴は光を散乱させ、曇りの原因となります。

水滴による光の散乱

曇りは結露によって光が散乱することで生じます。それでは逆に、視界が妨げられずクリアに見える「透明」とは、どのような状態を意味するのでしょうか。

「無色透明」という言葉があるように、透明と無色は同義ではありません。

私たちが普段認識している物の色は、入射した可視光の一部の波長がその物質に吸収され、吸収されなかった残りの波長が反射または透過して目に届くことで認識されます。

したがって、無色とは、可視光の波長をほとんど吸収せず、全ての色の光が均等に透過または反射する状態を指します。

一方、透明とは、光が物体を通過するときに吸収と散乱が少なく、進行方向をほぼ保ったまま透過できる状態を意味します。

例えば、ガラス板のように表面や内部が平滑かつ均質であれば、入射光は屈折しながらもほぼ直進し、背後の像を鮮明に見ることができます。

このため、着色ガラスや色水の例があるように、透明であっても必ずしも無色とは限りません。

結露によって表面に形成された水滴は、その形状や大きさが不均一であるため、入射した光は屈折と反射によって様々な方向に散乱されます。

水滴が多数付着すると、光は一部しか透過できず、多くが散乱して背後の像がぼやけます。これが「曇り」の正体です。

光の散乱には、代表的なものとして弾性散乱(入射光の波長と散乱光の波長が等しくなる散乱)のミー散乱とレイリー散乱があります。

- ミー散乱(Mie scattering):

粒子径が光の波長と同程度またはそれ以上の場合に起こる散乱です(粒子径≧波長)。

波長依存性が小さいため全ての波長の光をほぼ均等に散乱し、白く見えるのが特徴です。

雲や霧、結露による曇りが白く見えるのは、このミー散乱が主な原因です。 - レイリー散乱(Rayleigh scattering):

粒子径が光の波長より十分に小さい場合に起こる散乱です(粒子径<波長)。

波長が短い光ほど小さな粒子にもぶつかりやすく、強く散乱します。

短波長である青色の光は散乱されやすく、空が青く見えるのは、大気中の分子によるレイリー散乱のためです。

つまり、曇りとは単に水滴が付着している状態ではなく、水滴によるミー散乱が支配的に起きて透過性が低下している状態なのです。

防曇効果の重要性

防曇(ぼうどん)とは、読んで字のごとく、曇りを防ぐ技術・機能のことです。

曇りが発生して視認性が損なわれると、商品の見た目が悪くなったり、安全性や作業効率に大きな影響を及ぼしたりします。

例えば、食品包装の袋やフィルムが曇ると中身が見えにくくなり、販売価値や鮮度感が低下します。医療用メガネや自動車のフロントガラスやサイドミラーなどの分野では、曇りによる視認性低下が事故や作業ミスにつながる恐れがあります。

このように、防曇効果は日常生活から産業現場、特殊環境に至るまで幅広く求められています。

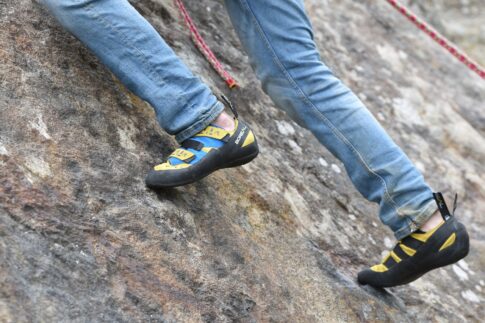

防曇性能が重要とされる代表的な場所や用途としては以下が挙げられます。

メガネ、ゴーグル、フェイスシールド、カメラレンズ、浴室の鏡やガラス、冷蔵・冷凍ショーケース、食品包装、医療機器表示パネル、ディスプレイ、建築用窓ガラス、医療用防護具、胃カメラレンズ、食品加工ライン、防寒作業場

防曇のアプローチ

では、どのようにすれば曇りを防ぐことができるでしょうか。

次の3つのアプローチが考えられます。

① 水滴の付着そのものを防ぐ

② 付着した水滴を速やかに除去する

③ 付着した水滴を均一な水膜に変えて光の散乱を低減する

水滴の付着そのものを防ぐ

1つ目の「水滴の付着そのものを防ぐ」アプローチでは、表面温度や周囲環境を制御することで結露自体を未然に防ぎます。

身近なところでは、浴室の鏡の曇り防止ヒーターがこれに該当します。

ヒーターで鏡の表面温度を上げて露点を超えるようにし、結露自体を起こさないようにするという防曇アプローチです。

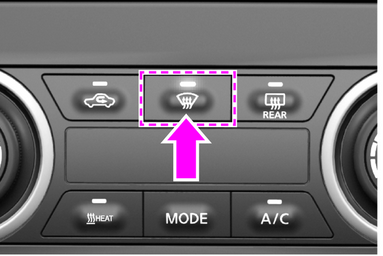

また、自動車にはデフロスターと呼ばれる機能がついています。

自動車内部の温度や湿度が高い状態だと、ガラスの外側の外気温との差で窓ガラスが結露して曇ります。そこでデフロスターのスイッチを入れておくとフロントガラスやドアミラー側から温風が送られ、ガラス表面の温度が露点を上回り、曇りが生じにくくなります。

(画像引用元:https://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/LEAF_SPECIAL/1709/index.html#!page?ze0j1-c0244883-88fa-47b1-8e9d-0001e1d8b4c4)

付着した水滴を速やかに除去する

2つ目の「付着した水滴を速やかに除去する」というアプローチは、材料表面に付着して成長した水滴を重力や外力で流し落としたり、吹き飛ばしたりするというものです。

例えば、自動車のワイパーは、フロントガラス表面の水滴を物理的に拭き取って視界を確保します。また、工業機器や光学装置では、圧縮空気によるエアブローで水滴を吹き飛ばす方法も使われます。

ただし、この方法は一時的な対策なので、長時間防曇するためには先ほどの結露を未然に防ぐ方法か、次に紹介する防曇フィルムなどを使うのが効果的です。

付着した水滴を均一な水膜に変えて光の散乱を低減

3つ目のアプローチは、付着した水滴が粒状になる前に表面全体に広がるよう、材料表面を親水化することで光の散乱を抑えるというものです。

防曇フィルムや防曇コーティング剤の多くは、この仕組みを利用しています。今回取り上げる特許もこのアプローチに基づいています。

水には表面張力によって球状になろうとする性質があります。通常の表面では水分子同士の凝集力が優勢で、水滴が丸くなります。

しかし、表面を親水化すると、水分子と材料表面との間の分子間力が強まり、液体が表面全体に濡れ広がって薄い水膜を形成します。

水滴は形や大きさが不均一で球面や半球状になっているため、光が当たると屈折や反射の方向がばらつき、ミー散乱が生じて背後が白くぼやけます。

一方、水膜は表面が平滑で均一なため、光はほぼ一定の方向に屈折・透過し、散乱はほとんど発生しません。さらに、水自体は可視光の吸収が小さいため、散乱が抑えられれば透明性が保たれます。

SDC Technologies社特許(US10745581B2)の紹介

今回取り上げるSDC Technologies社の特許(US10745581B2)は、ざっくりまとめると、

「洗浄しても機能の落ちない防曇コーティングを化学結合により実現した」という特許です。

以下に、発明の背景と概要を整理し、発明の概要を端的に説明している原文箇所を試訳とともに紹介します。

従来技術:界面活性剤による防曇の仕組みと課題

まずは今回取り上げる特許の背景部分を説明します。

先ほど3番目の防曇アプローチとして挙げた「材料表面を親水性にする」という方法に関して、表面を親水性にするためには、一般に界面活性剤が利用されます。しかし、界面活性剤を用いた防曇技術にはある課題がありました。

以下で、界面活性剤を用いた防曇の仕組みとその課題についてみていきましょう。

界面活性剤による表面親水化の原理

界面活性剤とは、分子構造内に親水基と疎水基という性質の異なる部分を併せ持つ化合物です。

親水基は水分子と相互作用する性質を持ち、反対に疎水基は油や有機物など水になじみにくい物質と結びつきやすい性質を持ちます。

水と油の両方に親和性があるということで、このような性質を両親媒性といいます。

両親媒性を持つ界面活性剤は、水と基材(材料)との界面に吸着し、両者の境界面の性質を変えることができます。

例えば、疎水性表面に対して界面活性剤が疎水基部分を向けて整列すると、外側は界面活性剤の親水基部分で覆われ、疎水性だった表面が親水性へと変化します。これにより水滴は粒状にならず、表面に均一に広がりやすくなります。

界面活性剤による防曇の課題

上述のように、従来は物理的相互作用(親疎水性結合)によって界面活性剤を基材表面に保持していましたが、この結合力は化学結合と比べて弱く、洗浄や摩擦により界面活性剤が容易に除去されてしまいます。

界面活性剤が取れた材料表面は元の疎水性表面に戻ってしまうため、曇りが生じてしまいます。

特に、屋外に設置される機器や自動車ミラーなど、雨風や砂ホコリにさらされる環境や、頻繁な清掃による摩耗が生じる環境では、防曇性の低下が早まります。

このように、界面活性剤を用いた従来の防曇技術は、防曇効果の持続性に限界があるという課題を抱えています。

発明の概要

上記のように、従来の界面活性剤による防曇処理では、界面活性剤分子が基材表面に比較的弱い物理的相互作用で吸着しているだけであったため、洗浄や摩擦によって容易に脱離し、防曇性が短期間で失われるという課題がありました。

この特許では、この課題を解決するため、界面活性剤を単に物理的相互作用させるのではなく、コーティング層の架橋構造の一部として化学的に組み込む方法を採用しています。

具体的には、親水性のアルコキシレート基を繰り返し単位とし、反応性基としてアクリレート基を有するベースポリマーを用います。複数の官能基を持つ多官能性架橋剤を使用してUV光を照射することで、このベースポリマー同士が架橋剤を介して化学的に結合し、三次元の網目構造を形成して硬化します。

組成物中にアルケニル基、アクリレート基、チオール基などの反応性基を有する界面活性剤を配合すると、上記のUV硬化反応の際に、界面活性剤の反応性基も架橋剤との化学反応に参加し、界面活性剤が三次元網目構造の一部として固定化されます。

この特許で使用される界面活性剤には親水性領域と親水性頭部が存在します。界面活性剤の親水性領域は、ベースポリマーの親水性領域と相互作用することでネットワーク内で安定化する役割を果たします。界面活性剤の親水性頭部は、ネットワーク内に化学的に結合されておらず自由に動くことができ、この親水性頭部が表面側に配向することで、防曇効果を発揮します。

このような構造により、洗浄や擦過に対しても界面活性剤が脱離しにくく、防曇性能を長期間にわたって維持できるコーティングが得られます。

原文からの引用

上で説明した特許の概要について、原文の該当箇所を引用してもう少し具体的に紹介したいと思います。

【原文】

In some embodiments, radiation curable coating compositions of the present disclosure may include hydrophilic alkoxylated acrylates as a curable or crosslinkable resin, which upon cure, form a hydrophilic network to which the reactive moiety of the reactive surfactant can bind. In some embodiments, the resins are curable upon exposure to UV light to decrease curing time of the compositions. The bonding of the reactive surfactant to the acrylate network may provide long lasting anti-fog properties to the present composition.

・・・(中略)・・・

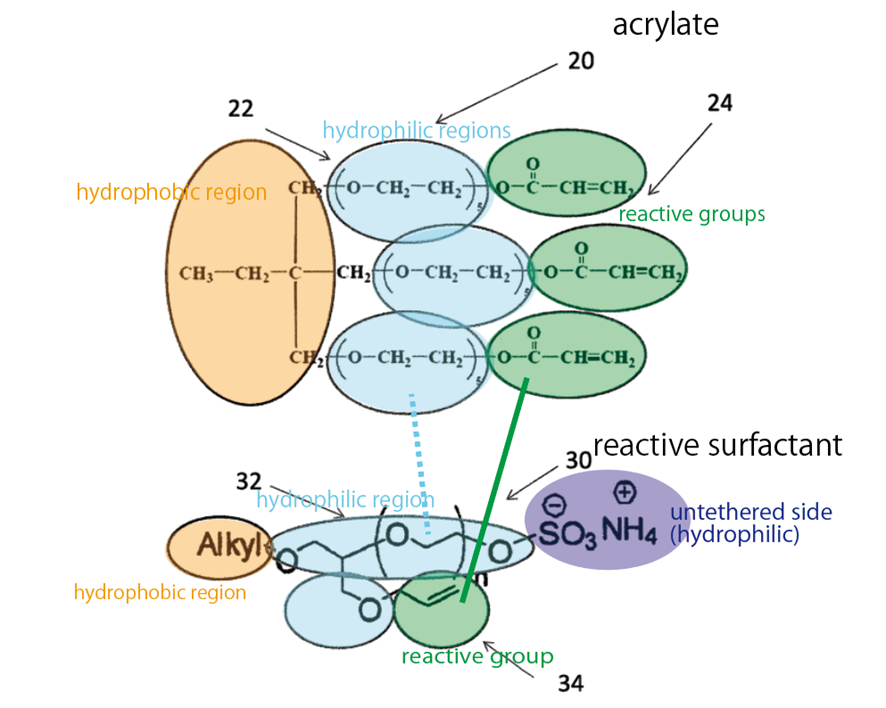

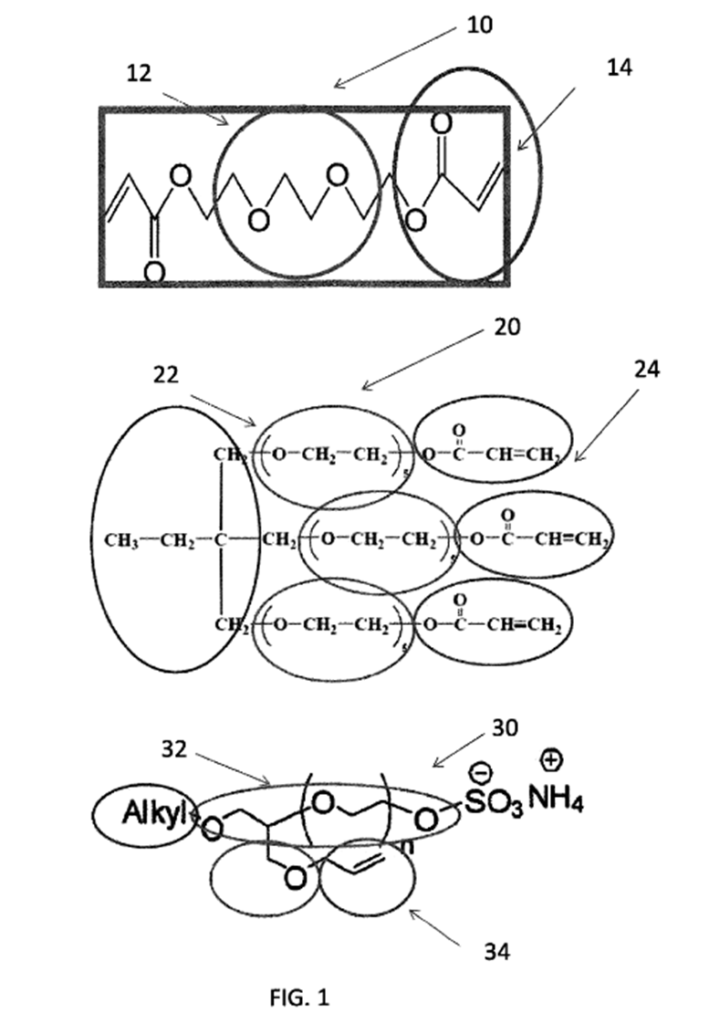

The acrylates suitable for use with the instant compositions also include a reactive group that can react with a reactive group of the reactive surfactant, as described below. For example, such reactive group can comprise an acrylate group. In some embodiments, the reactive group may be located in the hydrophilic region of the acrylates and of network formed upon cure of the acrylates. For example, FIG. 1 presents a non-limiting example of suitable acrylates 10, 20 having hydrophilic regions 12, 22 (due to the presence of the alkoxylate group) and reactive groups 14, 24 in the hydrophilic regions 12, 22. The acrylates 10, 20 can form a network with hydrophilic regions, and a reactive surfactant 30 can bind or become tethered to the network in the hydrophilic regions of the network due to binding of a reactive group 34 to the reactive groups 14, 24 of the acrylates 10, 20. The surfactant 30 can also have a hydrophilic region 32 to enable the reactive surfactant to reside in the hydrophilic network domain so that the untethered side of the reactive surfactant can move freely to the surface of the network for anti-fog activity.

【試訳】

いくつかの実施形態では、本開示の放射線硬化性コーティング組成物は、硬化性または架橋性樹脂として親水性アルコキシ化アクリレートを含んでもよく、該アクリレートは、硬化すると反応性界面活性剤の反応性基が結合可能な親水性ネットワークを形成する。いくつかの実施形態では、該樹脂は、UV光に曝露することで硬化可能であり、組成物の硬化時間を短縮させる。反応性界面活性剤のアクリレートネットワークへの結合は、本組成物に長期的な防曇性を提供することができる。

・・・(中略)・・・

本組成物での使用に適したアクリレートは、以下に記載するように、反応性界面活性剤の反応性基と反応可能な反応性基も含有する。例えば、このような反応性基は、アクリレート基を含有することができる。いくつかの実施形態では、反応性基は、アクリレートの親水性領域およびアクリレートの硬化時に形成されるネットワークの親水性領域に位置してもよい。例えば、図1は、親水性領域12、22(アルコキシレート基の存在による)および親水性領域12、22内の反応性基14、24を有する適切なアクリレート10、20の非限定的な例を示している。アクリレート10、20は、親水性領域を有するネットワークを形成することができ、反応性界面活性剤30は、反応性基34がアクリレート10、20の反応性基14、24に結合することによって、ネットワークの親水性領域において該ネットワークに結合または繋留され得る。界面活性剤30は、反応性界面活性剤が親水性ネットワークドメイン内に存在することを可能にする親水性領域32も有することができ、これにより、反応性界面活性剤の非繋留側は、防曇機能のためにネットワークの表面へ自由に移動することができる。

添付図面はそのままだと少し分かりにくいので、下記のように色付けしてみました。

まず図の上側から説明します。

図の上側の化合物は、ベースポリマーを構成するアクリレートの構成単位となるユニットです。

緑色で示した反応性基同士が架橋剤を介してつなぎ合わされて硬化することにより、ネットワーク(三次元の網目構造)が形成されます。

水色で示した部分は、-O-CH2-CH2-が繰り返し結合された親水性領域です。本文中では、 “alkoxylate group” と記載されています。

アルコキシレート (alkoxylate) は、アルキレンオキシド(エポキシド環を持つ化合物)を付加重合させてできる構造、あるいはそのような構造を持つ化合物のことです。

引用箇所では単に “alkoxylate” ではなく “group” をつけて “alkoxylate group” と表現していることから、このような構造を持つ物質のある特定の性質に注目しているということが分かります。それが親水性という性質です。

“hydrophilic regions 12, 22 (due to the presence of the alkoxylate group)” という表現からも、 “alkoxylate group” があることによって親水性領域となっている、というように、単に化合物の名称ではなく、性質に着目していることがうかがえます。

続いて図の下側を説明します。

こちらは反応性界面活性剤の図です。

一般的な界面活性剤は、疎水性の尾部と親水性の頭部からなるマッチ棒のような形をしていますが、この特許で使用される界面活性剤には上側のアクリレートと同じように親水性領域と反応性基があるところがポイントです。

緑色で示した界面活性剤の反応性基は、アクリレートの反応性基と化学的に結合することができます。このようにベースポリマーのネットワークに強く固定されることで、洗浄や擦過によって界面活性剤が落ちてしまうことがなくなります。

また、界面活性剤には、紫色で示した親水性頭部(SO₃⁻NH₄⁺)に加えて、疎水性部分と反応性基の間に水色で示した親水性領域が存在します。この親水性領域はベースポリマーの親水性領域と親水性同士の相互作用によって引き合い、界面活性剤をポリマーネットワーク内に安定化させる役割を持ちます。

引用箇所の最終文、

“The surfactant 30 can also have a hydrophilic region 32 to enable the reactive surfactant to reside in the hydrophilic network domain so that the untethered side of the reactive surfactant can move freely to the surface of the network for anti-fog activity.”

に関して、

[親水性領域がある] → “so that” →[繋留されていない側(親水性頭部)が自由に表面に出られる]という文構造は、ぱっと読んだだけだと因果関係がわかりにくいですが、もし界面活性剤に親水性領域が存在しなかったらと考えてみるとどうでしょうか。

界面活性剤の疎水性尾部はベースポリマーの親水性領域からはじかれて表面に整列し、親水性頭部はネットワーク内部に埋もれてしまう形になるのではないでしょうか。そうすると表面は撥水性になるので、水滴が球状になって光を散乱させ、かえって曇りの原因になってしまいます。

紫色で示した親水性の頭部は、基材についた水滴を濡れ広げることで光の散乱を抑えて曇りを防ぐ働きをする部分です。親水性頭部はベースポリマーには結合されていないため、自由に動くことができます。

海の底をベースポリマーだとすると、界面活性剤は海底から生えている藻のような具合に、根っこは固定されているけれども先っぽは動けるというイメージです。

つまり、反応性基部分がポリマーネットワークに固定され、さらに親水性領域で安定化されていることにより、界面活性剤の親水性頭部がネットワークの表面に出て防曇効果を発揮することができるということです。

今回紹介した特許のまとめ

- 従来の「洗うことで防曇効果が落ちる」から「洗っても効果が落ちない」防曇コーティングへ進化。

- 洗っても効果が落ちない長寿命防曇コーティングは、メガネやディスプレイだけでなく、食品・医療・建築分野まで幅広く応用可能。

- 界面活性剤を化学結合で固定するだけでなく、界面活性剤に親水性領域を導入することで正しい配向を維持し、長期的な防曇効果を実現した。

この巧妙な分子設計により、既存の材料とプロセスを活用しながら耐久性を大幅に向上させた点に、本発明の意義がある。

参考

- 協和界面科学株式会社サイト「防曇とは」

- 富士フイルム株式会社「Future CLIP」(第42号、2019年8月)

- 日本界面活性剤工業会サイト「界面活性剤ってなんだろう?」

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bd04893.57bfec3f.4bd04894.46c7fdab/?me_id=1397933&item_id=10012428&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftrade-abc%2Fcabinet%2F217%2Fth_217.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメントを残す